문화로 살려낸 도시재생 명소를 만나다

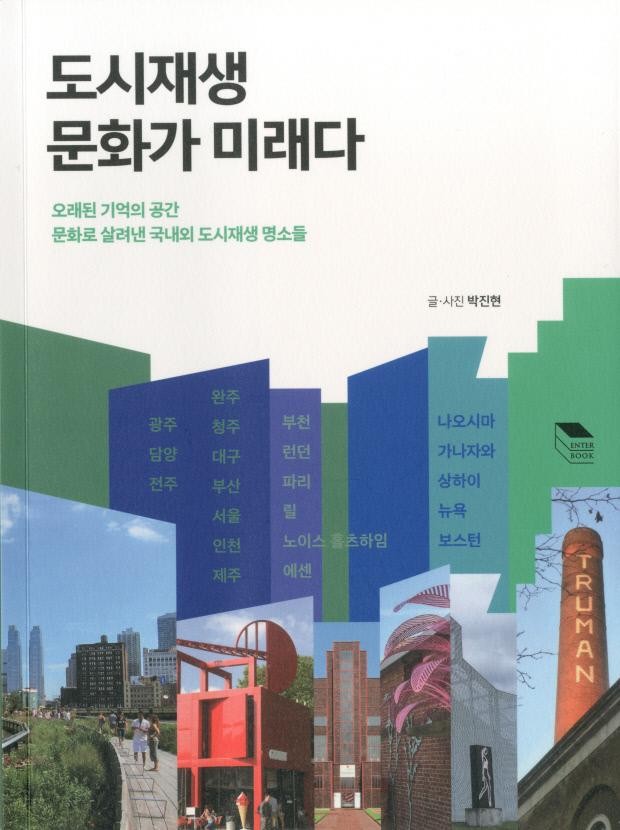

본사 박진현 문화선임기자 ‘도시재생, 문화가 미래다’ 펴내

담양해동예술촌·뉴욕하이라인파크 등 국내·외 21곳 담아

담양해동예술촌·뉴욕하이라인파크 등 국내·외 21곳 담아

폐탄광시설을 세계적인 문화발전소로 부활시킨 독일 에센의 루르박물관(Ruhr Museum). |

광주시민회관 FoRest971, 담양해동예술촌, 완주삼례문화예술촌, 부산감천마을, 제주아라리오 뮤지엄, 독일 에센 ‘루르박물관’, 뉴욕하이라인파크….

위에 언급한 도시 공간들의 공통점은 무엇일까. 바로 문화를 매개로 재생된 공간들이다.

근래 도시재생은 국내외 도시들이 직면한 과제다. 세계 어느 도시든 성장과 쇠퇴를 거치면서 변화의 바람을 맞고 있다.

20여 년 전만해도 국내에서는 하드웨어 중심의 도시재생이 대안으로 주목받았다. 그러나 도시 고유의 정체성과 삶의 기억까지 ‘리셋’하는 오류를 범했다. 이후 문화와 예술을 토대로 도시에 생기를 불어넣는 ‘문화적 도시재생’이 새로운 패러다임으로 부상했다.

오래된 기억의 공간을 문화로 살려낸 도시재생을 소개하는 책이 발간돼 눈길을 끈다.

광주일보 박진현 문화선임기자 겸 문화·예향 국장이 발간한 ‘도시재생, 문화가 미래다’(엔터)는 개별 도시들이 지닌 고유한 정신적·문화적 가치를 도시재생과 연관해 시너지 효과를 창출하고 있는 사례를 소개한다. 수년간 국내외 도시재생의 현장과 공간을 취재한 내용을 토대로 문화적 재생의 가치와 의미를 담았다.

박 기자는 “낡은 건물을 철거하고 새 건물을 짓는 전통적인 도시개발 대신 지역의 역사와 흔적을 간직한 공간에 문화와 스토리텔링을 엮은 재생은 도시의 정체성과 지역 공동체를 살리는 대안이 될 수 있다”고 강조한다.

아울러 박 기자는 문화와 시간의 가치를 투영한 도시재생의 필요성을 미국의 도시 사회학자인 제인 제이콥스의 견해로 설명한다. 제인 제이콥스는 그의 저서 ‘미국 대도시의 죽음과 삶’에서 “낡은 건물을 부수고 번쩍거리는 대형건물을 짓는 방식의 도시개발은 오히려 도시를 죽게 만든다. 이것은 도시재건(rebuilding)이 아니라 도시를 약탈(sacking)하는 행위다”라고 강조한 바 있다.

이런 관점에 근거하면 ‘작은 블록과 오래된 건물은 역동적인 도시를 만드는 힘’이자 원동력이다.

책에서는 광주와 담양을 비롯한 국내 11곳과 런던, 파리, 나오시마, 뉴욕 등 국외 10곳을 포함한 모두 21곳의 도시재생 공간을 만날 수 있다.

추억의 공연장이 청춘의 숲으로 변신한 광주시민회관 FoRest971은 ‘근대건축이 청년과 통(通)한’ 상징적인 공간이다. 건립된 지 50여 년이 넘은 광주시민회관은 영화관으로, 결혼식장으로 활용되던 추억의 명소다. 그러나 세월이 흐름과 맞물려 노후화 되면서 잊혀지는 신세가 됐다.

광주시는 지난 2010년 리모델링 방침을 정하고, 기존의 방식과는 다른 ‘나는 가수다’ 방식의 시민심사로 리모델링을 진행했다. 광주공원에 분산된 역사적 요소를 ‘광주평상’과 ‘광주카펫’이라는 두 판으로 엮고 정자 개념을 도입해 이색적인 공간으로 만들었다. 저자는 “기존 시민문화회관의 관람석 지붕을 철거하고 야외 공연장과 실내소극장, 전시실, 카페 등을” 갖춘 열린 공간으로 재탄생하게 됐다고 설명한다.

담양 해동문화예술촌은 막걸리 주조장의 정체성을 살린 독특한 전시구성과 콘텐츠로 이목을 끌었다. 1960년대 전통 주조방식으로 막걸리를 생산하다 2010년 폐업 이후 방치된 주조장이었다. 그러나 문화재생이라는 ‘옷’을 입히자 주조장은 지역민은 물론 외지인들로부터 호평을 받는 대표 공간으로 부상했다. 2019 지역문화대표브랜드 최우수상. 2019 매니페스토 지역문화부문 우수상을 수상했다.

대구 근대골목은 골목에 잠자던 역사 이야기로 숨결을 불어넣은 곳이다. 5개 코스로 이루어진 골목투어에 한 해 방문객이 20여만 명이 넘는다. 지난 2000년대 초반 거리문화시민연대 사무국장이었던 권상구 씨가 시작한 ‘대구문화지도 만들기’가 씨앗이 돼 확산된 것. 5개 코스 가운데 가장 인기가 많은 곳은 제2코스 ‘근대문화골목’으로 이곳에는 3·1운동만세길~계산성당~이상화·서상돈 고택~뽕나무골목 등으로 이어진다.

외국 사례로는 ‘대도시 하늘에 걸린 푸른 별천지’ 뉴욕 하이라인파크를 들 수 있다. 당초 하이라인 일대는 정육 공장 등이 즐비한 공장지대였다. 당연히 축산물을 수송하기 위해 서부수송선이 놓였지만 철도를 무단횡단하는 이들로 사고가 끊이질 않았다. 회사는 안전대책으로 지상의 철도를 약30피트(9m) 끌어올리는 고가철도를 고안했다.

그러나 이후 트럭과 같은 대중교통이 일반화되면서 이곳은 급속히 쇠락했고, 시민 서포터즈들이 힘을 모아 철거를 막고 공원조성을 추진했다. 현재 이곳은 한 해 방문객 500만 명이 찾는 뉴욕 대표 랜드마크가 됐다.

이밖에 책에는 문화공간으로 변신한 문화역 서울284, ‘한국의 산토리니’ 부산 감천문화마을, 시민이 주도한 문화 아지트 가나자와 시민예술촌, 도시재생 새 패러다임을 연 런던 테이트모던 미술관 등이 소개돼 있다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

위에 언급한 도시 공간들의 공통점은 무엇일까. 바로 문화를 매개로 재생된 공간들이다.

근래 도시재생은 국내외 도시들이 직면한 과제다. 세계 어느 도시든 성장과 쇠퇴를 거치면서 변화의 바람을 맞고 있다.

오래된 기억의 공간을 문화로 살려낸 도시재생을 소개하는 책이 발간돼 눈길을 끈다.

광주일보 박진현 문화선임기자 겸 문화·예향 국장이 발간한 ‘도시재생, 문화가 미래다’(엔터)는 개별 도시들이 지닌 고유한 정신적·문화적 가치를 도시재생과 연관해 시너지 효과를 창출하고 있는 사례를 소개한다. 수년간 국내외 도시재생의 현장과 공간을 취재한 내용을 토대로 문화적 재생의 가치와 의미를 담았다.

아울러 박 기자는 문화와 시간의 가치를 투영한 도시재생의 필요성을 미국의 도시 사회학자인 제인 제이콥스의 견해로 설명한다. 제인 제이콥스는 그의 저서 ‘미국 대도시의 죽음과 삶’에서 “낡은 건물을 부수고 번쩍거리는 대형건물을 짓는 방식의 도시개발은 오히려 도시를 죽게 만든다. 이것은 도시재건(rebuilding)이 아니라 도시를 약탈(sacking)하는 행위다”라고 강조한 바 있다.

이런 관점에 근거하면 ‘작은 블록과 오래된 건물은 역동적인 도시를 만드는 힘’이자 원동력이다.

책에서는 광주와 담양을 비롯한 국내 11곳과 런던, 파리, 나오시마, 뉴욕 등 국외 10곳을 포함한 모두 21곳의 도시재생 공간을 만날 수 있다.

추억의 공연장이 청춘의 숲으로 변신한 광주시민회관 FoRest971은 ‘근대건축이 청년과 통(通)한’ 상징적인 공간이다. 건립된 지 50여 년이 넘은 광주시민회관은 영화관으로, 결혼식장으로 활용되던 추억의 명소다. 그러나 세월이 흐름과 맞물려 노후화 되면서 잊혀지는 신세가 됐다.

광주시는 지난 2010년 리모델링 방침을 정하고, 기존의 방식과는 다른 ‘나는 가수다’ 방식의 시민심사로 리모델링을 진행했다. 광주공원에 분산된 역사적 요소를 ‘광주평상’과 ‘광주카펫’이라는 두 판으로 엮고 정자 개념을 도입해 이색적인 공간으로 만들었다. 저자는 “기존 시민문화회관의 관람석 지붕을 철거하고 야외 공연장과 실내소극장, 전시실, 카페 등을” 갖춘 열린 공간으로 재탄생하게 됐다고 설명한다.

옛 양조주조장을 복합문화공간으로 리모델링한 담양해동문화예술촌. |

대구 근대골목은 골목에 잠자던 역사 이야기로 숨결을 불어넣은 곳이다. 5개 코스로 이루어진 골목투어에 한 해 방문객이 20여만 명이 넘는다. 지난 2000년대 초반 거리문화시민연대 사무국장이었던 권상구 씨가 시작한 ‘대구문화지도 만들기’가 씨앗이 돼 확산된 것. 5개 코스 가운데 가장 인기가 많은 곳은 제2코스 ‘근대문화골목’으로 이곳에는 3·1운동만세길~계산성당~이상화·서상돈 고택~뽕나무골목 등으로 이어진다.

외국 사례로는 ‘대도시 하늘에 걸린 푸른 별천지’ 뉴욕 하이라인파크를 들 수 있다. 당초 하이라인 일대는 정육 공장 등이 즐비한 공장지대였다. 당연히 축산물을 수송하기 위해 서부수송선이 놓였지만 철도를 무단횡단하는 이들로 사고가 끊이질 않았다. 회사는 안전대책으로 지상의 철도를 약30피트(9m) 끌어올리는 고가철도를 고안했다.

그러나 이후 트럭과 같은 대중교통이 일반화되면서 이곳은 급속히 쇠락했고, 시민 서포터즈들이 힘을 모아 철거를 막고 공원조성을 추진했다. 현재 이곳은 한 해 방문객 500만 명이 찾는 뉴욕 대표 랜드마크가 됐다.

이밖에 책에는 문화공간으로 변신한 문화역 서울284, ‘한국의 산토리니’ 부산 감천문화마을, 시민이 주도한 문화 아지트 가나자와 시민예술촌, 도시재생 새 패러다임을 연 런던 테이트모던 미술관 등이 소개돼 있다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr