[광복 80년 되짚어 본 광주·전남 아·태전쟁 유적] 군수품 원료 명반석 매장 … 산봉우리 파헤쳐져 협곡으로

<9> 해남 옥매광산

정유재란 때 왜구 동선 감시하던 요충지

1500만t 광물 매장…명반석 52% 함유

日, 알루미늄 원료 채굴용 대체 광산 눈독

지역민 광부로 동원해 하루 800여명 출근

1917년~1936년 12만6406만t 반출

해발 173.9m 산 폭파해 정상 20m 깎여

정유재란 때 왜구 동선 감시하던 요충지

1500만t 광물 매장…명반석 52% 함유

日, 알루미늄 원료 채굴용 대체 광산 눈독

지역민 광부로 동원해 하루 800여명 출근

1917년~1936년 12만6406만t 반출

해발 173.9m 산 폭파해 정상 20m 깎여

해남 황산면 옥동리 옥매산 옥매광산. <광주일보 자료 사진> |

해남 옥매광산은 일제강점기 강제 동원된 조선인 노동자들을 끝없이 집어삼킨 ‘무저갱’이었다.

해남군 황산면 옥동리와 문내면 용암리 경계에 있는 옥매산(玉梅山) 정상은 지금까지도 통째로 들어낸 듯 파헤쳐져 있다.

일제강점기 일본군이 알루미늄 원료인 명반석을 채굴했던 이곳 광산은 국내 강제 동원 사례 가운데 최대 규모로 알려진 비극의 현장이다. 단순한 채굴 현장을 넘어 식민지 수탈과 강제노역의 비극이 응축된 역사적 장소였던 것이다.

옥매산은 정유재란 당시 왜선의 동태를 감시하던 전략적 요충지이자 민속놀이 강강술래의 설화가 깃든 지역의 유산이다. 한국학중앙연구원에 따르면 ‘대동여지도’에 옥매산, ‘동국여지승람’에 매옥산(埋玉山)으로 표기돼 있으며 “화반석(華班石)이 나온다”는 기록을 통해서는 조선 초기부터 다양한 광물이 채굴됐던 사실을 확인할 수 있다.

하지만 이 유서 깊은 명산은 근대에 이르러 식민지 수탈의 상징으로 변모한다.

1944년 시카마 화학공업주식회사는 군수회사법에 따라 국가 지정 군수회사로 지정됐고 이에 따라 옥매광산 인근의 조선인 노동자들이 징용됐다. 당시 약 400~500명이 강제노역에 동원된 것으로 추정되며 일본의 패전 직전인 1945년까지 동원은 계속됐다.

이 시기에 전국적으로는 광산이 경남에 5곳, 전남에 6곳 등 총 11개가 존재했으며 그중 해남에만 총 4개 광산이 있었다. ㈜오지제지의 백암광산(1928년 설립), ㈜쇼와전공의 성산광산(1915년), ㈜오지제지의 황산면광산(1924년), 그리고 ㈜아사다화학공업의 옥매광산(1916년) 등지에서 조선인 노동자들이 아시아·태평양 전쟁을 위한 강제노역에 시달렸다.

명반석 광상의 ‘광량 일람표’에 따르면 1933년 기준 옥매산 광상에는 총 1500만t의 광물이 포함돼 있으며 그중 평균 명반석 함유량은 52%에 달한다. 가사도남광상이 900만t에 명반석 함유량 34%, 황산면광산이 660만t에 36%였고 이외 옥동리광상(60만t·58%), 성산광산(50만t·63.5%) 등이었던 데 비하면 채광량 자체에서 타 광산과 큰 차이를 보인다.

게다가 순도가 높은 ‘순명반석’은 옥매산광산이 800만t, 가사도남광산이 300만t이었으며 황산면광산 240만t, 옥동리광상 35만t 등으로 명반석의 질과 양이 모두 뛰어났다. 8년 생산량도 옥매산에서만 총 1만7088t에 달해 일본은 수탈의 대상으로 옥매광산에 눈독을 들였다.

1916년 일본인 니시자키 쓰루타로가 장식용 석재 채취를 목적으로 광산을 조성한 것을 시작으로 같은 해 시카마 화학공업주식회사가 납석과 명반석 채굴 허가를 받아 본격적인 개발에 나섰다. 이후 1938년 명반석(銘板石)이 ‘조선중요광산무증산령’ 대상 품목으로 지정되면서 공출 대상에 포함됐고 국가 통제 아래 집중적인 채굴이 이뤄졌다.

옥매광산에서 1917년을 기준으로 명반석 산출량은 750만t에 그쳤지만 1920년 5600만t, 1930년 5487만t으로 증가했으며 1936년에는 11만4569t으로 급증했다.

명반석은 폭탄, 비행기, 자동차, 특수기계 등의 원료인 알루미늄의 원광으로 쓰였다. 특히 태평양전쟁기에 접어들며 일본 제국의 군수물자 수요가 급증함에 따라 명반석의 중요성은 더욱 커졌다. 일본 내에 알루미늄의 주요 원료인 보크사이트 광산이 없었기 때문에 이를 대체할 수 있는 유일한 광물이 명반석이었던 점도 큰 역할을 했다.

일본은 광석 저장 창고 등을 설치하기 위해 옥매산 봉우리를 폭파했고 이로 인해 해발 173.9m였던 산은 약 20m가 깎여 현재는 168m의 산등성이가 정상 역할을 하고 있다. 인근 해안가에도 콘크리트로 만들어진 명반석 저장 창고가 남아 있는 등 민족 수탈의 상처를 고스란히 간직하고 있다.

‘조선광구일람’에 따르면 1943년 당시 옥매산광산(광구1)은 해남군 문내면과 황산면에 걸쳐 있었으며 면적은 21만2355㎡에 달했다고 한다. 옥매산광산(광구2)은 황산면에 있으며 면적은 17만5800㎡였다.

옥매산에서 광석 적재시설까지의 거리도 1.34km였기에 광석은 자동 삭도를 이용해 운반됐다. 적재시설에서 선착장까지는 수압 궤도를 활용하는 등 당시로서는 첨단 운반 설비가 구축돼 있었으나 조선인 노동자들은 가파른 산 위에서 수레차를 끌고 가야만 했다. 오늘날 선착장 앞에는 당시의 광석 운반시설 일부가 남아 있다.

광산 앞에는 과거 광산 사무소 터와 일본인 직원들의 거주지가 있었으나 사무소 터에는 현재 다른 주택이 들어섰고 일본인 주택은 폐허로 남아 있다. 옥매산에서 채석한 명반석은 떡봉산 남쪽 선창으로 옮겨져 선박을 통해 일본으로 반출됐다.

가장 큰 피해를 봤던 것들은 광부로서 동원된 지역민들이었다.

옥매광산 분석실에서 근무를 했다고 하는 박모 씨에 따르면 “옥매산에 적을 두고 있던 사람이 1940년에만 1200여 명이었고, 매일 출근하던 인원이 800명이었다”며 광산에서 일했던 사람이 상당수였음을 증언했다.

채굴 과정부터 고통스러웠는데 ‘전라남도광업상황’을 보면 옥매광산의 채광 작업은 모두 노천굴에서 이뤄졌으며 주로 흑색화약과 함께 폭약을 사용했다. ‘조선광상조사요보’에서는 수굴발파에 의한 노천채굴을 한다고 기록되어 있어 광상이 지표 가까이 있을 때 암석을 제거하고 암석을 채굴하는 방식으로 진행됐음을 알 수 있다.

한편 1944년 7월 사이판 함락 이후 일본 본토가 연합군의 공격을 받을 가능성이 커지자 일본은 조선 남부 연안을 중심으로 방어 전략을 수립했다. 이 과정에서 제주도를 중심으로 한반도 남해안 곳곳에 진지 동굴과 군사시설이 집중적으로 구축됐고, 지역 주민뿐 아니라 타 지역 광산의 광부들까지 동원될 정도로 강제노동의 규모가 컸다.

옥매광산에서만 200여 명이 1945년 3월경 제주도 모슬포 인근으로 동원됐다. 이외에도 내동광산의 200여 명은 1944년 4월, 금주광산(경기)의 180여 명은 1945년 2월 모슬포 등지로 배치된 것으로 추정된다. 당시 일본 제국은 이들을 강제로 동원하는 과정에서 생명과 안전은 안중에도 없이 무자비한 노동만을 강요했다.

일제강점기 말기 조선인들이 강제로 동원된 일본의 탄광산은 총 887곳에 달했으며 이 중 탄광은 364곳, 기타 광산은 523곳이었다. 이후 해방시까지 옥매산 광산은 대규모로 개발되면서 최대 1200여 명의 광부가 일한 것으로 추정된다.

다양한 증언에 따르면 광산 노동자들은 1930년대 후반부터 1945년까지 극심한 노동과 고통 속에 시달렸다. 하루 12시간 이상 강제노동에 동원됐고 작업 환경은 극도로 열악했다. 가혹한 근무 조건과 위험한 환경 탓에 수많은 노동자들이 부상을 입거나 목숨을 잃었다.

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr

해남군 황산면 옥동리와 문내면 용암리 경계에 있는 옥매산(玉梅山) 정상은 지금까지도 통째로 들어낸 듯 파헤쳐져 있다.

일제강점기 일본군이 알루미늄 원료인 명반석을 채굴했던 이곳 광산은 국내 강제 동원 사례 가운데 최대 규모로 알려진 비극의 현장이다. 단순한 채굴 현장을 넘어 식민지 수탈과 강제노역의 비극이 응축된 역사적 장소였던 것이다.

하지만 이 유서 깊은 명산은 근대에 이르러 식민지 수탈의 상징으로 변모한다.

이 시기에 전국적으로는 광산이 경남에 5곳, 전남에 6곳 등 총 11개가 존재했으며 그중 해남에만 총 4개 광산이 있었다. ㈜오지제지의 백암광산(1928년 설립), ㈜쇼와전공의 성산광산(1915년), ㈜오지제지의 황산면광산(1924년), 그리고 ㈜아사다화학공업의 옥매광산(1916년) 등지에서 조선인 노동자들이 아시아·태평양 전쟁을 위한 강제노역에 시달렸다.

명반석 광상의 ‘광량 일람표’에 따르면 1933년 기준 옥매산 광상에는 총 1500만t의 광물이 포함돼 있으며 그중 평균 명반석 함유량은 52%에 달한다. 가사도남광상이 900만t에 명반석 함유량 34%, 황산면광산이 660만t에 36%였고 이외 옥동리광상(60만t·58%), 성산광산(50만t·63.5%) 등이었던 데 비하면 채광량 자체에서 타 광산과 큰 차이를 보인다.

게다가 순도가 높은 ‘순명반석’은 옥매산광산이 800만t, 가사도남광산이 300만t이었으며 황산면광산 240만t, 옥동리광상 35만t 등으로 명반석의 질과 양이 모두 뛰어났다. 8년 생산량도 옥매산에서만 총 1만7088t에 달해 일본은 수탈의 대상으로 옥매광산에 눈독을 들였다.

1916년 일본인 니시자키 쓰루타로가 장식용 석재 채취를 목적으로 광산을 조성한 것을 시작으로 같은 해 시카마 화학공업주식회사가 납석과 명반석 채굴 허가를 받아 본격적인 개발에 나섰다. 이후 1938년 명반석(銘板石)이 ‘조선중요광산무증산령’ 대상 품목으로 지정되면서 공출 대상에 포함됐고 국가 통제 아래 집중적인 채굴이 이뤄졌다.

옥매광산에서 1917년을 기준으로 명반석 산출량은 750만t에 그쳤지만 1920년 5600만t, 1930년 5487만t으로 증가했으며 1936년에는 11만4569t으로 급증했다.

명반석은 폭탄, 비행기, 자동차, 특수기계 등의 원료인 알루미늄의 원광으로 쓰였다. 특히 태평양전쟁기에 접어들며 일본 제국의 군수물자 수요가 급증함에 따라 명반석의 중요성은 더욱 커졌다. 일본 내에 알루미늄의 주요 원료인 보크사이트 광산이 없었기 때문에 이를 대체할 수 있는 유일한 광물이 명반석이었던 점도 큰 역할을 했다.

일본은 광석 저장 창고 등을 설치하기 위해 옥매산 봉우리를 폭파했고 이로 인해 해발 173.9m였던 산은 약 20m가 깎여 현재는 168m의 산등성이가 정상 역할을 하고 있다. 인근 해안가에도 콘크리트로 만들어진 명반석 저장 창고가 남아 있는 등 민족 수탈의 상처를 고스란히 간직하고 있다.

‘조선광구일람’에 따르면 1943년 당시 옥매산광산(광구1)은 해남군 문내면과 황산면에 걸쳐 있었으며 면적은 21만2355㎡에 달했다고 한다. 옥매산광산(광구2)은 황산면에 있으며 면적은 17만5800㎡였다.

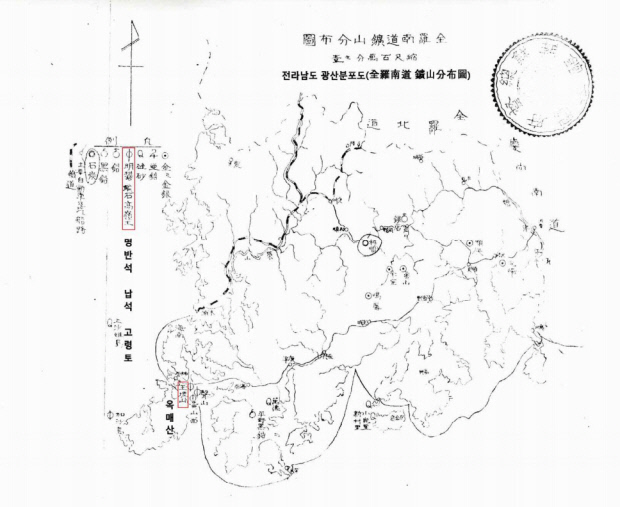

‘전라남도광업상황’에 수록된 전남 지역의 광산분포도. 지도에는 해남 옥매산에서 명반석, 납석, 고령토 등이 산출된다는 내용이 기입돼 있다. |

광산 앞에는 과거 광산 사무소 터와 일본인 직원들의 거주지가 있었으나 사무소 터에는 현재 다른 주택이 들어섰고 일본인 주택은 폐허로 남아 있다. 옥매산에서 채석한 명반석은 떡봉산 남쪽 선창으로 옮겨져 선박을 통해 일본으로 반출됐다.

가장 큰 피해를 봤던 것들은 광부로서 동원된 지역민들이었다.

옥매광산 분석실에서 근무를 했다고 하는 박모 씨에 따르면 “옥매산에 적을 두고 있던 사람이 1940년에만 1200여 명이었고, 매일 출근하던 인원이 800명이었다”며 광산에서 일했던 사람이 상당수였음을 증언했다.

채굴 과정부터 고통스러웠는데 ‘전라남도광업상황’을 보면 옥매광산의 채광 작업은 모두 노천굴에서 이뤄졌으며 주로 흑색화약과 함께 폭약을 사용했다. ‘조선광상조사요보’에서는 수굴발파에 의한 노천채굴을 한다고 기록되어 있어 광상이 지표 가까이 있을 때 암석을 제거하고 암석을 채굴하는 방식으로 진행됐음을 알 수 있다.

한편 1944년 7월 사이판 함락 이후 일본 본토가 연합군의 공격을 받을 가능성이 커지자 일본은 조선 남부 연안을 중심으로 방어 전략을 수립했다. 이 과정에서 제주도를 중심으로 한반도 남해안 곳곳에 진지 동굴과 군사시설이 집중적으로 구축됐고, 지역 주민뿐 아니라 타 지역 광산의 광부들까지 동원될 정도로 강제노동의 규모가 컸다.

옥매광산에서만 200여 명이 1945년 3월경 제주도 모슬포 인근으로 동원됐다. 이외에도 내동광산의 200여 명은 1944년 4월, 금주광산(경기)의 180여 명은 1945년 2월 모슬포 등지로 배치된 것으로 추정된다. 당시 일본 제국은 이들을 강제로 동원하는 과정에서 생명과 안전은 안중에도 없이 무자비한 노동만을 강요했다.

일제강점기 말기 조선인들이 강제로 동원된 일본의 탄광산은 총 887곳에 달했으며 이 중 탄광은 364곳, 기타 광산은 523곳이었다. 이후 해방시까지 옥매산 광산은 대규모로 개발되면서 최대 1200여 명의 광부가 일한 것으로 추정된다.

다양한 증언에 따르면 광산 노동자들은 1930년대 후반부터 1945년까지 극심한 노동과 고통 속에 시달렸다. 하루 12시간 이상 강제노동에 동원됐고 작업 환경은 극도로 열악했다. 가혹한 근무 조건과 위험한 환경 탓에 수많은 노동자들이 부상을 입거나 목숨을 잃었다.

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr