박주정 광주 진남중학교 교장, 수필집 '‘707명의 아이들’ 발간

“내게 교육이란 가르침 아닌 동행”

불우했던 어린시절 트라우마 극복

부적응 학생 707명 사랑으로 교육

‘부르미’·‘금란교실’ 등 정책 개발도

불우했던 어린시절 트라우마 극복

부적응 학생 707명 사랑으로 교육

‘부르미’·‘금란교실’ 등 정책 개발도

|

“잘하는 아이들보다 못하는 아이들, 힘든 아이들 곁에 서 있고 싶었습니다. 모범적이고 공부 잘하는 아이들, 좋은 가정의 아이들은 조금 떨어져 지켜만 봐도 잘 해나가기 때문이죠. 그러나 뭔가 그늘이 있는 아이들, 한숨이 가득한 아이들에게 먼저 다가갔어요.”

우리 사회에서 가장 많은 관심을 받는 공적인 공간을 꼽으라면 ‘학교’를 빼놓을 수 없다. 일반적으로 사람들은 초중고를 졸업하고, 성적에 따라 또는 집안 형편에 따라 대학에 진학한다. 학교는 한 사람의 일생 가운데 가장 중요한 곳이다. 마찬가지로 학교를 구성하는 학생, 교사, 학부모, 교육관청 또한 ‘교육’의 목표를 이루는 중요한 주체들이다.

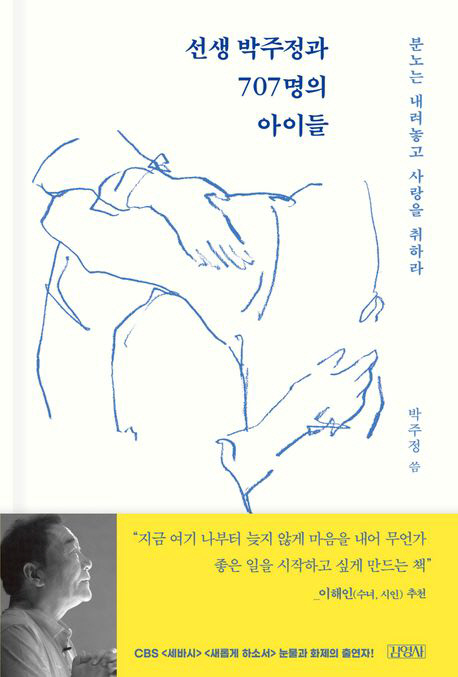

광주 진남중 박주정 교장이 펴낸 수필집 ‘선생 박주정과 707명의 아이들’(김영사)을 읽다보면 과연 오늘의 시대에도 이런 선생님이 있을까 감탄하게 된다. 언론에 오르내리는 문제투성이의 학교 현장 이면에 인간미 넘치는 교육자가 있다는 사실은 적잖은 위안을 준다. 책 제목 ‘선생 박주정과 707명의 아이들’이 그 자체로 울림을 주는 이유다.

인터뷰를 하는 중에도 그의 모든 말의 중심은 아이들을 향해 있었다. 소외된 아이들, 상처와 원망이 있는 아이들은 어쩌면 어린 시절 그의 ‘페르소나’였을지 모른다.

그는 “나의 교육은 가르침이 아닌 동행이었다”며 “그것은 화려한 형용사가 아닌 아이들과 함께했던 동사였다”고 말했다.

박 교장의 말은 교육의 궁극적인 목적이 성적 향상에만 있지 않고 ‘함께 울고 함께 웃는’ 어울림에도 있다는 의미로 다가왔다.

“많이 울었어요. 어려운 학생들을 보면 나는 함께 아프고 힘들었으니까요. 빨간 프라이드로 50만 킬로미터를 달리며, 스스로 생을 마감한 학생들의 시신 옆에서도 가슴이 미어지도록 아파 울었습니다.”

박 교장의 내면에도 트라우마가 있다. 오랫동안 아버지를 죽게 만든 아이라는 자책에 시달렸다. 그가 들려주는 이야기는 한편의 드라마였고, 그가 ‘아픈 아이’와 함께 할 수밖에 없었던 저간의 상황이 이해가 되었다.

고흥 출신인 그는 어린 시절 매우 가난했다. 학교 교사였던 아버지가 달리기 시합을 하다 불구가 되는 바람에 가세가 기울었다. 아버지는 깊은 산속에 들어가 문맹자들을 가르치는 일을 했다. 아버지로부터 주산과 한문을 배워 실력이 탁월했던 그는 초등학교 시절, 어느 날 담임선생님 지시로 학생들 성적을 합산하는 일을 하게 된다. 자신의 성적이 잘못 기재된 것을 알고 선생님께 말씀드렸는데 돌아온 것은 가혹한 폭력이었다. 선생님이 불 같이 화를 내며 주산으로 얼굴을 내리쳐, 온통 피투성이가 돼 버렸다. 집으로 돌아와 아버지께 자초지종을 말씀드렸더니, 아버지는 학교에 찾아가기 위해 불편한 몸을 이끌고 길을 나섰다. 그러다 중도에서 돌아가시는 사고를 당한고 만다.

“저 때문에 아버지가 돌아가셨고 그 바람에 형제자매들이 어렵게 살게 되었어요. 고통스러웠습니다. 아버지의 운명으로 집안이 풍비박산난데다 저는 극심한 트라우마에 시달렸으니까요.”

지나온 시절을 이야기하는 그의 목소리가 가늘게 떨렸다. 아버지를 돌아가시게 한 담임 선생님이 있는 학교에 더는 다닐 수 없어서 그는 큰누나가 있는 부산으로 전학을 갔다.

이후 어렵게 공부를 해서 대학에 진학을 했지만 그의 내면에는 여전히 상처가 드리워져 있었다. “대학을 졸업하고 잠시 직장생활도 했지만 아버지를 돌아가시게 했다는 죄책감에 산으로 출가를 하기도 했다”는 그는 3년 후 다시 사회로 나온다. 대학원 공부를 하는 중에 광주의 모 공업계 고등학교에서 근무를 한다. “누구도 거들떠보지 않는 아이들이 많은 교육계 현실을 보고” 자신이 있어야 할 자리는 교육 현장이라는 생각을 했다.

그가 처음 아이들과 함께 생활을 함께 했던 것은 지난 93년 6월이었다. 당시 10평의 작은 아파트에 학생들이 찾아온 것. “여덟 명의 아이들이 그날 밤 집으로 찾아왔고 우리는 그렇게 가족이 되었어요. 함께 했던 6개월 동안 아이들이 달라지는 모습을 봤습니다. 사랑을 베풀었더니 완전히 달라지는 것을 보고 본격적으로 애들과 함께 ‘동거’를 시작했죠.”

이후 북구 용전동 감나무농장을 개조해 불우한 아이들과 생활했다. 함께 있다 다시 집으로 데려다 주고, 다시 또 새로운 아이들을 데려오는 과정을 거쳤다. 지금까지 모두 707명의 아이들에게 사랑을 나눠주었다.

김 교장은 그러나 “사비를 들여 하는 것은 한계가 있는 데다 빚이 늘어 교육청 전문직 장학사가 되기로 결심했다”며 “가장 가기 싫어하는 학교폭력팀 장학사로 나가 18년 동안 생활지도를 했다”고 덧붙였다.

이밖에 그는 정책개발에도 관심을 쏟았다. 24시간 현장으로 달려가는 ‘부르미’ 제도를 비롯해 공교육 WE센터의 모델이 된 ‘금란교실’, 선생님들과 함께 설립한 ‘용연학교’, 어려운 학생들의 손을 잡아준 ‘K-명장과 함께하는 진로 캠프’ 등 다양하다.

마지막으로 그는 작금의 학교 문제에 대한 질문에 대해 “학부모, 교사, 학교, 정부 등 교육의 각 주체들이 먼저 각자의 자리에서 자기 반성, 자기 성찰을 하는 것이 전제되어야 한다”며 “자기 목소리만 내면 다른 이의 목소리를 들을 수 없다”고 언급했다.

한편 지난 7월 북토크콘서트를 함께 했던 이해인 수녀는 “박주정 선생님이 지난 수십 년간 ‘당연한 의무인 양’ 실행해온 헌신적인 일들은 읽는 이에게 감동을 넘어 부끄러움을 느끼게 합니다. 지금 여기 나부터 늦지 않게 마음을 내어 무언가 좋은 일을 시작하고 싶게 만드는 책입니다”라고 말했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

우리 사회에서 가장 많은 관심을 받는 공적인 공간을 꼽으라면 ‘학교’를 빼놓을 수 없다. 일반적으로 사람들은 초중고를 졸업하고, 성적에 따라 또는 집안 형편에 따라 대학에 진학한다. 학교는 한 사람의 일생 가운데 가장 중요한 곳이다. 마찬가지로 학교를 구성하는 학생, 교사, 학부모, 교육관청 또한 ‘교육’의 목표를 이루는 중요한 주체들이다.

그는 “나의 교육은 가르침이 아닌 동행이었다”며 “그것은 화려한 형용사가 아닌 아이들과 함께했던 동사였다”고 말했다.

박 교장의 말은 교육의 궁극적인 목적이 성적 향상에만 있지 않고 ‘함께 울고 함께 웃는’ 어울림에도 있다는 의미로 다가왔다.

“많이 울었어요. 어려운 학생들을 보면 나는 함께 아프고 힘들었으니까요. 빨간 프라이드로 50만 킬로미터를 달리며, 스스로 생을 마감한 학생들의 시신 옆에서도 가슴이 미어지도록 아파 울었습니다.”

박 교장의 내면에도 트라우마가 있다. 오랫동안 아버지를 죽게 만든 아이라는 자책에 시달렸다. 그가 들려주는 이야기는 한편의 드라마였고, 그가 ‘아픈 아이’와 함께 할 수밖에 없었던 저간의 상황이 이해가 되었다.

고흥 출신인 그는 어린 시절 매우 가난했다. 학교 교사였던 아버지가 달리기 시합을 하다 불구가 되는 바람에 가세가 기울었다. 아버지는 깊은 산속에 들어가 문맹자들을 가르치는 일을 했다. 아버지로부터 주산과 한문을 배워 실력이 탁월했던 그는 초등학교 시절, 어느 날 담임선생님 지시로 학생들 성적을 합산하는 일을 하게 된다. 자신의 성적이 잘못 기재된 것을 알고 선생님께 말씀드렸는데 돌아온 것은 가혹한 폭력이었다. 선생님이 불 같이 화를 내며 주산으로 얼굴을 내리쳐, 온통 피투성이가 돼 버렸다. 집으로 돌아와 아버지께 자초지종을 말씀드렸더니, 아버지는 학교에 찾아가기 위해 불편한 몸을 이끌고 길을 나섰다. 그러다 중도에서 돌아가시는 사고를 당한고 만다.

“저 때문에 아버지가 돌아가셨고 그 바람에 형제자매들이 어렵게 살게 되었어요. 고통스러웠습니다. 아버지의 운명으로 집안이 풍비박산난데다 저는 극심한 트라우마에 시달렸으니까요.”

지나온 시절을 이야기하는 그의 목소리가 가늘게 떨렸다. 아버지를 돌아가시게 한 담임 선생님이 있는 학교에 더는 다닐 수 없어서 그는 큰누나가 있는 부산으로 전학을 갔다.

이후 어렵게 공부를 해서 대학에 진학을 했지만 그의 내면에는 여전히 상처가 드리워져 있었다. “대학을 졸업하고 잠시 직장생활도 했지만 아버지를 돌아가시게 했다는 죄책감에 산으로 출가를 하기도 했다”는 그는 3년 후 다시 사회로 나온다. 대학원 공부를 하는 중에 광주의 모 공업계 고등학교에서 근무를 한다. “누구도 거들떠보지 않는 아이들이 많은 교육계 현실을 보고” 자신이 있어야 할 자리는 교육 현장이라는 생각을 했다.

그가 처음 아이들과 함께 생활을 함께 했던 것은 지난 93년 6월이었다. 당시 10평의 작은 아파트에 학생들이 찾아온 것. “여덟 명의 아이들이 그날 밤 집으로 찾아왔고 우리는 그렇게 가족이 되었어요. 함께 했던 6개월 동안 아이들이 달라지는 모습을 봤습니다. 사랑을 베풀었더니 완전히 달라지는 것을 보고 본격적으로 애들과 함께 ‘동거’를 시작했죠.”

이후 북구 용전동 감나무농장을 개조해 불우한 아이들과 생활했다. 함께 있다 다시 집으로 데려다 주고, 다시 또 새로운 아이들을 데려오는 과정을 거쳤다. 지금까지 모두 707명의 아이들에게 사랑을 나눠주었다.

김 교장은 그러나 “사비를 들여 하는 것은 한계가 있는 데다 빚이 늘어 교육청 전문직 장학사가 되기로 결심했다”며 “가장 가기 싫어하는 학교폭력팀 장학사로 나가 18년 동안 생활지도를 했다”고 덧붙였다.

이밖에 그는 정책개발에도 관심을 쏟았다. 24시간 현장으로 달려가는 ‘부르미’ 제도를 비롯해 공교육 WE센터의 모델이 된 ‘금란교실’, 선생님들과 함께 설립한 ‘용연학교’, 어려운 학생들의 손을 잡아준 ‘K-명장과 함께하는 진로 캠프’ 등 다양하다.

마지막으로 그는 작금의 학교 문제에 대한 질문에 대해 “학부모, 교사, 학교, 정부 등 교육의 각 주체들이 먼저 각자의 자리에서 자기 반성, 자기 성찰을 하는 것이 전제되어야 한다”며 “자기 목소리만 내면 다른 이의 목소리를 들을 수 없다”고 언급했다.

한편 지난 7월 북토크콘서트를 함께 했던 이해인 수녀는 “박주정 선생님이 지난 수십 년간 ‘당연한 의무인 양’ 실행해온 헌신적인 일들은 읽는 이에게 감동을 넘어 부끄러움을 느끼게 합니다. 지금 여기 나부터 늦지 않게 마음을 내어 무언가 좋은 일을 시작하고 싶게 만드는 책입니다”라고 말했다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr