“만인 평등한 세상 꿈꾼 이들의 믿음 그려”

예향 초대석 -곡성 ‘정해박해’ 다룬 장편소설 펴낸 김탁환

소설 ‘조선왕조실록’ 시리즈 집필 중

곡성성당서 정해박해 이야기 들어

삶 바뀌지 않고는 글도 바뀌지 않아

2년전 곡성 정착, 농사지으며 글 써

7차례 퇴고 끝 ‘사랑과 혁명’ 집필

천주교인들의 고난과 시대상 담고

소설 ‘조선왕조실록’ 시리즈 집필 중

곡성성당서 정해박해 이야기 들어

삶 바뀌지 않고는 글도 바뀌지 않아

2년전 곡성 정착, 농사지으며 글 써

7차례 퇴고 끝 ‘사랑과 혁명’ 집필

천주교인들의 고난과 시대상 담고

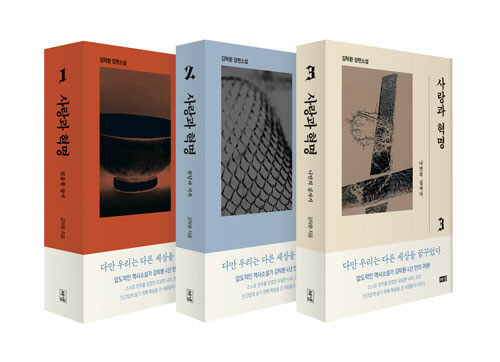

김탁환 작가는 꼬박 4년을 매달린 끝에 원고지 6000장 분량의 장편소설 ‘사랑과 혁명’(전3권)을 완성했다. 1827년 곡성에서 일어난 ‘정해박해’를 소재로 만인이 평등한 세상을 꿈꾸었던 이름 없는 조선 천주교도들의 사랑과 믿음, 희망을 그렸다. |

김탁환(56) 소설가가 1827년 봄 곡성에서 시작된 ‘정해군난(박해)을 다룬 장편소설 ’사랑과 혁명‘(전 3권)을 펴냈다. ‘들녘’과 ‘아가다’의 사랑 이야기를 매개로 옹기를 구우면서 마을공동체를 이룬 천주교인들의 신념과 당대의 시대상을 세밀하게 그려냈다. 곡성에서 농사를 지으며 글을 쓰고 마을공동체를 일구는 ‘마을 소설가’의 이야기를 듣는다.

독자들과 ‘사랑과 혁명’ 등장 공간 답사·북 토크

“‘들녘’의 마음으로 걸어보세요!”

지난 10월 14일, 김탁환 작가는 ‘사랑과 혁명 등장 공간 싸목싸목 거닐기’ 행사에 참여한 독자들에게 말했다. 서울과 대구, 광주, 진주, 곡성 등 전국 각지에서 60여 명의 독자들이 모였다. 작가의 거처는 곡성성당 바로 옆이다. 집에 딸린 100평 텃밭을 가꾸며 성당 종소리를 들었고, 200여 년 전 무명(無名)의 곡성 천주교인들과 교감할 수 있었다.

작가와 독자들은 곡성성당 ‘옥터성지’에서 출발해 배롱나무 ‘아직도’~메타세쿼이아 길~거위 ‘궁상각치우’~앞들~장선마을~섬진강 버드나무~오죽(烏竹)네를 차례로 거쳐 농업회사법인 ‘미실란’(옛 곡성 동초등학교)에 닿았다. 답사한 코스는 작가가 여름에는 자전거로, 봄·가을은 도보로 오가는 길이기도 하다. 독자들은 작가와 함께 가을걷이를 앞둔 황금 들녘을 싸목싸목 거닐며 소설의 세계로 빠져들었다. ‘들녘’(세례명 이시돌)과 ‘공설이’(아가다), ‘장구’(귀도), ‘길치목’(시몬) 등 소설 속에 등장했던 여러 인물들이 입체적으로 다가왔다. 작가는 미실란 본관 ‘남매 독서상’과 산수유나무 ‘벌써’ 앞에서 1시간 30여 분 걸린 답사를 마무리하며 이렇게 말했다.

“곡성의 산과 강, 들녘, 바람, 햇살, 바람, 새소리가 소설 속에 녹아들었습니다.”

현장답사에 이어 마련된 ‘사랑과 혁명’ 출간 기념 북 토크는 김희중 대주교·이동현 미실란 대표의 축사와 곡성 성가대 공연, 작가와의 대화 순으로 진행됐다

4년간 원고지 6000매 분량 써… 7차례 퇴고

정해박해는 1827년 음력 2~5월 곡성에서 시작해 경북 상주, 한양까지 500여 명의 교인을 체포해 고문한 천주교 박해를 말한다. 신유박해(1801년)와 을해박해(1815년)를 피해 내려온 천주교인들이 곡성읍 덕실마을(승법리)과 미륵골(미산리) 일대에 정착했다. 이들은 신분을 숨긴 채 가마터를 열어 옹기를 구워 팔며 교우촌(校友村)을 이뤘다. 사제 없이 평신도끼리 신앙공동체를 형성한 것이다. 하지만 1827년 음력 2월, 덕실마을 가마터를 여는 축하연 자리에서 신유박해때 순교한 한덕운(토마스)의 아들(백겸)이 술에 취해 주막 여주인에게 손찌검을 하는 바람에 관(官)에 발각된다. 앙심을 품은 남편 전 씨가 천주교 서적 등 물증을 가지고 곡성현감에게 고발했기 때문이다. 잡혀온 교인들은 모진 고문을 받았고 어쩔 수 없이 배교(背敎·믿던 종교를 배반함)를 하게 된다. 당시 곡성에서 단 한명의 순교자도 나오지 않은 까닭이다.

작가는 ‘옥터성지’를 방문했다가 천주교인들이 갇혔던 감옥을 보고 전율한 후 4년 동안 원고지 6000여 매에 ‘정해박해’와 민초 천주교인들의 사랑과 믿음, 희망을 생생하게 그려냈다. 1년 6개월 동안 7차례나 퇴고(推敲)를 거듭했다.

▲전라도 사람들도 거의 알지 못하는 ‘1827년 정해박해’를 작품화해 너무 감사한 마음입니다. “글을 쓰기 위해서는 글쓴이의 영혼이 먼저 흔들려야 한다”고 하셨는데 ‘정해박해’를 소재로 장편소설을 쓰시게 된 계기는 무엇인가요?

“소설로서 ‘조선왕조 실록’ 시리즈를 내고 있습니다. 조선시대 500년을 소설로 쭉 쓰는 게 제 인생의 목표입니다. 1700년대 ‘백탑파 시리즈’를 쓰고 나면 그 다음에 1800년대를 쓰는 게 맞잖아요. 1800년대를 쓰려고 공부하다 보니까 두려운 마음이 많이 생겼어요. 암흑기가 100년 동안 계속 지속되니까 1800년대를 쓰고 싶은데 ‘이 어둠에 잡아먹히지 않을까’, ‘그냥 소설가 인생이 끝나는 게 아닐까’ 그런 걱정을 많이 했고요. 우연히 곡성성당에 가서 ‘정해박해’ 이야기를 듣는데, 정조가 죽고 지도부가 와해되고 나서 한 세대 뒤의 이야기인 거죠. ‘백탑파 시리즈’에도 천주교 신자들이 계속 나오거든요. ‘이 사람들이 도대체 어떻게 되었을까?’ 사실 저도 되게 궁금했습니다. 제 소설에서 정조의 묵인 하에 천주교 신앙을 키웠던 사람들이 새로운 어떤 생각, 새로운 어떤 감각을 가지고 새로운 어떤 체제도 꿈꾸었습니다. 그 사람들의 모습이 이제 한 세대 지나서 곡성에 있었던 거죠.”

▲곡성으로 집필실을 옮겨 실제 소설속 공간에서 구상하고 써내려간 첫 번째 작품, 농촌에 살며 쓴 첫 장편소설입니다?

“‘백탑파’는 실학파이니까 지식인 그룹의 이야기입니다. 곡성 천주교인들은 지식인도 있었겠지만 신부도 없는 상태에서 26년 동안 옹기를 구우면서 완전히 천민으로 평등해진 거죠. 그러면서 자기들의 삶을 꾸려가고 있으니까 ‘백탑파’와 완전히 다른 근대적인 어떤 모습을 보여줄 수 있겠다, 그런 생각을 했던 거예요. 이것을 하기 위해서는 이사를 와야겠다 생각한 거죠. 왜냐하면 이 사람들 자체가 사상범들이니까 서울에서 쫓겨서 곡성으로 내려온 사람들이잖아요. 그 사람들이 걸었던 강, 그 사람들이 봤던 나무들, 그 사람들이 지었던 농사들… 이런 것을 실제로 제가 다 하면서 그 삶의 어떤 결과물들을 소설에 넣어야겠다 한 거죠. 그 사람들이 여기 내려왔듯이 이제 나도 내려가겠다고 생각을 했던 겁니다.”

▲“퇴고는 작가의 불행이 작품의 행복으로 이어지는 시간”이라고 하셨습니다. 1년 반 동안 퇴고를 7번이나 하셨다고 하는데 어떤 부분에 중점을 두셨나요?

“원고지 5000매 이상 대하소설들은 그냥 시간 순으로 쫙 쓰거든요. 저는 그렇게 쓰고 싶지 않았어요. 여기(곡성)에 처음 와가지고 마을을 만들고 공동생활을 하는 것과 단기적으로 박해를 겪는 것, 장기적으로 감옥에 갇혀 있는 건 결이 다르잖아요. 그러니까 이걸 그냥 같은 스타일, 같은 톤으로 쓸 수는 없다고 생각한 거죠. 어떻게 다른 스타일로 쓸 것인가? 첫 번째 책은 ‘사랑’에 관한 이야기, 두 번째 책은 ‘믿음’에 관한 이야기, 세 번째 책은 ‘희망’에 관한 이야기거든요. 각각의 주제와 스타일, 주제가 다르니까 그 스타일과 주제를 맞춰서 이야기를 짜야 되는 거죠. 독자들은 이야기를 따라 흘러가는 거지만 소설을 쓰는 사람은 여기에 어떤 주제를 넣을 것인가, 어떤 스타일로 풀어낼 것인가… 이런 게 되게 중요하니까 그것 때문에 계속 고쳤던 거예요.”

“삶이 바뀌지 않고는 글도 바뀌지 않는다”

“호미만 쥐면 파고 펼치고 북돋고 뒤집는, 그 모든 일이 가능하다. 농부에게 호미는 졸(卒)이자 신(神)이다.”

김탁환 작가는 지난 2021년 1월부터 곡성에서 농사를 지으며 글을 쓰고 있다. 장편소설 ‘사랑과 혁명’을 읽어나가면서 3년 동안의 농사 체험이 배어있는, 관념이 아닌 현실에서 길어 올린 생생한 문장들에 눈길이 끌렸다. 그는 ‘섬진강 일기’(2022년) 들어가는 말과 ‘사랑과 혁명’ 작가의 말에서 서울에서 곡성으로 집필실을 옮긴 까닭에 대해 이렇게 묘사한다.

“서울에서 시골로 집필실을 옮겨 창작에 매진하는 것이 목적은 아니다. 삶이 바뀌지 않고는 글도 바뀌지 않는다. 익숙한 글감을 쓰면서 늙어가지 말고, 내가 좋아하며 알고 싶은 세계로 삶을 옮긴 것이다.”

경남 진해 태생인 작가는 서울대 국문학과 석·박사 과정에서 고전소설을 공부했다. 바다가 그를 소설가로 만들었다. 해군사관학교에서 작문과 해양문학을 가르치던 1995년 9월, 출근버스를 타고 가던 중 해면 위로 날아오르는 무수한 날치 떼를 보고 소설가가 되겠다는 꿈을 품었다. ‘읽는 인간이 아니라 쓰는 인간’, ‘남의 작품을 평하는 인간이 아니라 내 작품을 쓰는 인간’이 되자고 결심했다. 정도전과 허균, 이옥 등 그동안 그가 작품 소재로 삼은 역사 속 인물들은 ‘개혁’이라는 공통된 키워드를 갖고 있다. ‘세월호 참사’ 이후에는 원래 계획했던 작품들을 밀춰둔 채 거리로 나섰고, 장편소설 ‘거짓말이다’와 ‘살아야겠다’, 소설집 ‘아름다운 그이는 사람이어라’ 등 ‘사회파 소설’을 집중적으로 썼다.

작가는 ‘김탁환의 섬진강 일기’(2022년)에서 11월은 ‘뿌린 것보다 더 거두는 달’이라고 표현했다. 그동안 농사를 배우는 과정이 실수, 실수의 연발이었지만 2년 후에는 독립하겠다는 목표를 잡고 있다. 김탁환 작가는 앞으로 어떠한 작품을 발표할까 무척 궁금하다. 곡성의 산과 들, 섬진강을 밑바탕삼아 새로운 작품이 빚어지길 기대한다.

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr

“‘들녘’의 마음으로 걸어보세요!”

지난 10월 14일, 김탁환 작가는 ‘사랑과 혁명 등장 공간 싸목싸목 거닐기’ 행사에 참여한 독자들에게 말했다. 서울과 대구, 광주, 진주, 곡성 등 전국 각지에서 60여 명의 독자들이 모였다. 작가의 거처는 곡성성당 바로 옆이다. 집에 딸린 100평 텃밭을 가꾸며 성당 종소리를 들었고, 200여 년 전 무명(無名)의 곡성 천주교인들과 교감할 수 있었다.

작가와 독자들은 곡성성당 ‘옥터성지’에서 출발해 배롱나무 ‘아직도’~메타세쿼이아 길~거위 ‘궁상각치우’~앞들~장선마을~섬진강 버드나무~오죽(烏竹)네를 차례로 거쳐 농업회사법인 ‘미실란’(옛 곡성 동초등학교)에 닿았다. 답사한 코스는 작가가 여름에는 자전거로, 봄·가을은 도보로 오가는 길이기도 하다. 독자들은 작가와 함께 가을걷이를 앞둔 황금 들녘을 싸목싸목 거닐며 소설의 세계로 빠져들었다. ‘들녘’(세례명 이시돌)과 ‘공설이’(아가다), ‘장구’(귀도), ‘길치목’(시몬) 등 소설 속에 등장했던 여러 인물들이 입체적으로 다가왔다. 작가는 미실란 본관 ‘남매 독서상’과 산수유나무 ‘벌써’ 앞에서 1시간 30여 분 걸린 답사를 마무리하며 이렇게 말했다.

현장답사에 이어 마련된 ‘사랑과 혁명’ 출간 기념 북 토크는 김희중 대주교·이동현 미실란 대표의 축사와 곡성 성가대 공연, 작가와의 대화 순으로 진행됐다

정해박해를 다룬 장편소설 ‘사랑과 혁명’. |

정해박해는 1827년 음력 2~5월 곡성에서 시작해 경북 상주, 한양까지 500여 명의 교인을 체포해 고문한 천주교 박해를 말한다. 신유박해(1801년)와 을해박해(1815년)를 피해 내려온 천주교인들이 곡성읍 덕실마을(승법리)과 미륵골(미산리) 일대에 정착했다. 이들은 신분을 숨긴 채 가마터를 열어 옹기를 구워 팔며 교우촌(校友村)을 이뤘다. 사제 없이 평신도끼리 신앙공동체를 형성한 것이다. 하지만 1827년 음력 2월, 덕실마을 가마터를 여는 축하연 자리에서 신유박해때 순교한 한덕운(토마스)의 아들(백겸)이 술에 취해 주막 여주인에게 손찌검을 하는 바람에 관(官)에 발각된다. 앙심을 품은 남편 전 씨가 천주교 서적 등 물증을 가지고 곡성현감에게 고발했기 때문이다. 잡혀온 교인들은 모진 고문을 받았고 어쩔 수 없이 배교(背敎·믿던 종교를 배반함)를 하게 된다. 당시 곡성에서 단 한명의 순교자도 나오지 않은 까닭이다.

정해박해 때 붙들려 온 천주교인들이 갇혀 고문 받았던 감옥자리에 세워진 곡성성당 ‘옥터성지’. |

▲전라도 사람들도 거의 알지 못하는 ‘1827년 정해박해’를 작품화해 너무 감사한 마음입니다. “글을 쓰기 위해서는 글쓴이의 영혼이 먼저 흔들려야 한다”고 하셨는데 ‘정해박해’를 소재로 장편소설을 쓰시게 된 계기는 무엇인가요?

“소설로서 ‘조선왕조 실록’ 시리즈를 내고 있습니다. 조선시대 500년을 소설로 쭉 쓰는 게 제 인생의 목표입니다. 1700년대 ‘백탑파 시리즈’를 쓰고 나면 그 다음에 1800년대를 쓰는 게 맞잖아요. 1800년대를 쓰려고 공부하다 보니까 두려운 마음이 많이 생겼어요. 암흑기가 100년 동안 계속 지속되니까 1800년대를 쓰고 싶은데 ‘이 어둠에 잡아먹히지 않을까’, ‘그냥 소설가 인생이 끝나는 게 아닐까’ 그런 걱정을 많이 했고요. 우연히 곡성성당에 가서 ‘정해박해’ 이야기를 듣는데, 정조가 죽고 지도부가 와해되고 나서 한 세대 뒤의 이야기인 거죠. ‘백탑파 시리즈’에도 천주교 신자들이 계속 나오거든요. ‘이 사람들이 도대체 어떻게 되었을까?’ 사실 저도 되게 궁금했습니다. 제 소설에서 정조의 묵인 하에 천주교 신앙을 키웠던 사람들이 새로운 어떤 생각, 새로운 어떤 감각을 가지고 새로운 어떤 체제도 꿈꾸었습니다. 그 사람들의 모습이 이제 한 세대 지나서 곡성에 있었던 거죠.”

▲곡성으로 집필실을 옮겨 실제 소설속 공간에서 구상하고 써내려간 첫 번째 작품, 농촌에 살며 쓴 첫 장편소설입니다?

“‘백탑파’는 실학파이니까 지식인 그룹의 이야기입니다. 곡성 천주교인들은 지식인도 있었겠지만 신부도 없는 상태에서 26년 동안 옹기를 구우면서 완전히 천민으로 평등해진 거죠. 그러면서 자기들의 삶을 꾸려가고 있으니까 ‘백탑파’와 완전히 다른 근대적인 어떤 모습을 보여줄 수 있겠다, 그런 생각을 했던 거예요. 이것을 하기 위해서는 이사를 와야겠다 생각한 거죠. 왜냐하면 이 사람들 자체가 사상범들이니까 서울에서 쫓겨서 곡성으로 내려온 사람들이잖아요. 그 사람들이 걸었던 강, 그 사람들이 봤던 나무들, 그 사람들이 지었던 농사들… 이런 것을 실제로 제가 다 하면서 그 삶의 어떤 결과물들을 소설에 넣어야겠다 한 거죠. 그 사람들이 여기 내려왔듯이 이제 나도 내려가겠다고 생각을 했던 겁니다.”

▲“퇴고는 작가의 불행이 작품의 행복으로 이어지는 시간”이라고 하셨습니다. 1년 반 동안 퇴고를 7번이나 하셨다고 하는데 어떤 부분에 중점을 두셨나요?

“원고지 5000매 이상 대하소설들은 그냥 시간 순으로 쫙 쓰거든요. 저는 그렇게 쓰고 싶지 않았어요. 여기(곡성)에 처음 와가지고 마을을 만들고 공동생활을 하는 것과 단기적으로 박해를 겪는 것, 장기적으로 감옥에 갇혀 있는 건 결이 다르잖아요. 그러니까 이걸 그냥 같은 스타일, 같은 톤으로 쓸 수는 없다고 생각한 거죠. 어떻게 다른 스타일로 쓸 것인가? 첫 번째 책은 ‘사랑’에 관한 이야기, 두 번째 책은 ‘믿음’에 관한 이야기, 세 번째 책은 ‘희망’에 관한 이야기거든요. 각각의 주제와 스타일, 주제가 다르니까 그 스타일과 주제를 맞춰서 이야기를 짜야 되는 거죠. 독자들은 이야기를 따라 흘러가는 거지만 소설을 쓰는 사람은 여기에 어떤 주제를 넣을 것인가, 어떤 스타일로 풀어낼 것인가… 이런 게 되게 중요하니까 그것 때문에 계속 고쳤던 거예요.”

‘사랑과 혁명 등장공간 싸목싸목 거닐기’ 행사에 참여한 독자들에게 작품 공간에 대해 설명하는 김탁환(맨 오른쪽) 작가. |

“호미만 쥐면 파고 펼치고 북돋고 뒤집는, 그 모든 일이 가능하다. 농부에게 호미는 졸(卒)이자 신(神)이다.”

김탁환 작가는 지난 2021년 1월부터 곡성에서 농사를 지으며 글을 쓰고 있다. 장편소설 ‘사랑과 혁명’을 읽어나가면서 3년 동안의 농사 체험이 배어있는, 관념이 아닌 현실에서 길어 올린 생생한 문장들에 눈길이 끌렸다. 그는 ‘섬진강 일기’(2022년) 들어가는 말과 ‘사랑과 혁명’ 작가의 말에서 서울에서 곡성으로 집필실을 옮긴 까닭에 대해 이렇게 묘사한다.

“서울에서 시골로 집필실을 옮겨 창작에 매진하는 것이 목적은 아니다. 삶이 바뀌지 않고는 글도 바뀌지 않는다. 익숙한 글감을 쓰면서 늙어가지 말고, 내가 좋아하며 알고 싶은 세계로 삶을 옮긴 것이다.”

경남 진해 태생인 작가는 서울대 국문학과 석·박사 과정에서 고전소설을 공부했다. 바다가 그를 소설가로 만들었다. 해군사관학교에서 작문과 해양문학을 가르치던 1995년 9월, 출근버스를 타고 가던 중 해면 위로 날아오르는 무수한 날치 떼를 보고 소설가가 되겠다는 꿈을 품었다. ‘읽는 인간이 아니라 쓰는 인간’, ‘남의 작품을 평하는 인간이 아니라 내 작품을 쓰는 인간’이 되자고 결심했다. 정도전과 허균, 이옥 등 그동안 그가 작품 소재로 삼은 역사 속 인물들은 ‘개혁’이라는 공통된 키워드를 갖고 있다. ‘세월호 참사’ 이후에는 원래 계획했던 작품들을 밀춰둔 채 거리로 나섰고, 장편소설 ‘거짓말이다’와 ‘살아야겠다’, 소설집 ‘아름다운 그이는 사람이어라’ 등 ‘사회파 소설’을 집중적으로 썼다.

작가는 ‘김탁환의 섬진강 일기’(2022년)에서 11월은 ‘뿌린 것보다 더 거두는 달’이라고 표현했다. 그동안 농사를 배우는 과정이 실수, 실수의 연발이었지만 2년 후에는 독립하겠다는 목표를 잡고 있다. 김탁환 작가는 앞으로 어떠한 작품을 발표할까 무척 궁금하다. 곡성의 산과 들, 섬진강을 밑바탕삼아 새로운 작품이 빚어지길 기대한다.

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진=최현배 기자 choi@kwangju.co.kr