김설아 작가 “예술가는 세상 보는 필터…하찮은 것들을 껴안다”

광주시립미술관 ‘2022 청년작가 초대전’

인도 유학 작품 등 회화·설치 50여점…7일 작가와의 대화

인도 유학 작품 등 회화·설치 50여점…7일 작가와의 대화

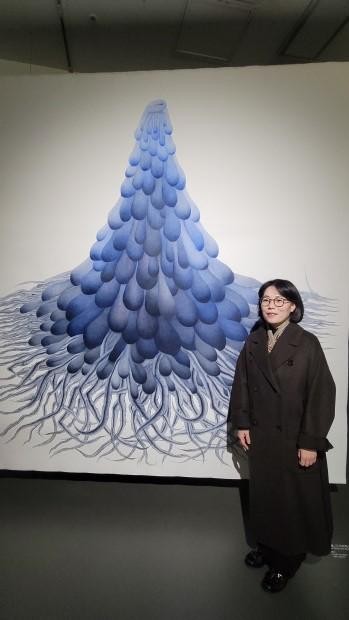

광주시립미술관 2022 청년작가 초대전 ‘숱한 산들이 흩어질 때’에서 포즈를 취한 김설아 작가. |

김설아(40) 작가의 작품은 어렵다. 어떤 면에서는 기괴하고 불편하기도 하다. 하지만 그 어떤 작가도 시도하지 않는 독특함은 궁금증을 유발하고 ‘다음’을 기다리게 한다. 그는 큐레이터들이 가장 많이 이름을 호명하는 작가 중 한명이다. 함께 전시장을 둘러보고, 인터뷰를 마친 후 그의 작품은 ‘철학이 담긴 기이한 판타지 소설(시)’이라는 생각이 들었다.

2016년 광주비엔날레 본전시에 참여하고 그룹전 등에서 작품을 선보였던 그가 20대 후반부터 현재의 작품 세계를 온전히 펼쳐보이는 전시를 열고 있다. 매년 청년작가 한 명을 선정하는 ‘광주시립미술관 하정웅미술관 청년작가 초대전’을 통해서다

‘김설아-숱한 산들이 흩어질 때’(2023년 3월12일까지)전은 최근작부터 작가의 근원이 되는 인도 유학시절로 거슬러 올라가며 1~5관에서 회화 및 설치 작품 50여점을 펼쳐놓는다.

어두컴컴한 1전시장에는 ‘아홉개의 검은 구멍’ 연작이 펼쳐진다. ‘인간의 몸을 아홉개의 문이 있는 도시, 아홉 개의 구멍이 난 거대한 상처’로 본 힌두 경전과 불교 경전에서 아이디어를 얻은 작품이다. 작품의 모티브가 된 메모나 책의 구절을 붙여두었고, 각각의 작품 앞에 서면 그가 낭독한 글이 들려온다.

그는 곰팡이, 촉수, 벌레같은 몸의 형상, 벗겨진 껍질 등 그 누구도 주목하지 않는 소재에 천착해왔다. 그는 이런 소재를 하찮은 존재가 아닌, 항상 보살펴야하는 존재라 여긴다. 그는 무한한 상상의 세계로 사람들을 이끌며 새로운 경험을 하게한다.

그에게 장소의 이동은 의식의 확장만큼이나 작품 세계에 중요한 변화를 가져왔다. 고향인 여수, 2008년부터 7년간 머물렀던 인도, 작품 세계를 확장시켜준 요코하마, 10년 간 살고 있는 광주는 그의 작품에 영향을 미쳤다.

“예술가가 어디에 서서 무엇을 바라보는 가가 중요하다고 생각해요. 예술가는 세상을 바라보는 하나의 필터입니다. 그래서 한 개인의 경험과 기억이 중요하죠. 인도에서는 작가로서의 마인드 보다 ‘내가 이 먼 곳에서 무엇을 바라보는 인간인가’라는 고민을 많이 했습니다. 그곳에서 그린 작품 중 결국 남겨진 것들은 저의 기억이나 경험에 맞닿아 있는 그 잔상들이었습니다.”

전남대에서 서양화를 전공한 그는 ‘어떻게 살아야하는가’라는 고민에 빠졌고, 살면서 부딪쳐보자는 생각으로 인도로 떠났다. 여수에서 본 잔상들을 결국 인도에서 다시 발견했고, 그의 작품 소재가 됐다.

“인도에서 창작할 때 고향 여수에 국가산업단지가 들어오면서 마을이 점점 사라지는 모습 등이 선명하게 떠오르더군요. 부유하는 것들, 보호받지 못하는 것들, 사라지는 것들에 관심을 기울이게 됐습니다.”

그는 모두가 떠나고 남겨진 존재, 몸으로 우는 존재, 미약하고 하찮은 존재들에 마음이 갔다고 말한다. 그에게는 ‘상실에 대한 감각’이 어쩌면 DNA 처럼 내재돼 있는지도 모른다. 그는 오래 바라봤던 통증의 공간, 상흔을 치유하는 몸짓을 타피스트리 형식으로 작업했고, 이 때 작품은 3전시장 ‘진동하는 고요’에서 만날 수 있다.

2017년 광주시립미술관 추천으로 참여한 요코하마 레지던시는 ‘곰팡이’를 작업 소재로 삼게 만든 계기가 됐다. 2011년 동일본 대지진과 쓰나미 이후 오랜 시간이 지났지만, 그에 대한 기억은 여전히 일본에 남아있었고, 바다를 끼고 있는 요코하마를 끝없이 산책하며 그는 바다에서부터 된 ‘물의 여정’을 떠올렸다. 구름, 안개, 물방울로 이어지는 그 여정이 끝나는 곳에 피어 있는 곰팡이가 ‘물의 꽃’이 아닐까 생각했고, 직접 겪지는 않았지만 쓰나미가 휩쓸던 그 당시 자신이 듣지 못한 소리와 이야기가 바로 곰팡이에 있지 않을까 여겼다.

거대한 것 앞에서 인간의 무력함도 느꼈다는 그는 마친 ‘친구’같은 연약한 존재와 연결되고 싶은 마음이 늘 있다며 촉수, 곰팡이의 균사 등은 자화상일지도 모른다고 말한다. 2전시실 ‘사자의 은유’에서 만나는 작품들이다.

김 작가는 ‘코란’, ‘사자의 서’ 등을 좋아한다. 그것들의 상상과 비유를 좋아하고, 은유와 함축에 마음을 준다. 그러다 보면 눈앞을 넘어 우주까지 나아가는 창작자의 모습을 상상하게 된다.

그의 작업은 노동집약적이다. 검은색 잉크를 찍어 세필로 그려나간 작품들을 보고 있으면 솜털 하나하나까지 다 그려낸 세밀함에 감탄이 절로 나온다. 대형 판에 구멍을 뚫고 머리를 심듯이 일일이 전선을 심은 작품 ‘목숨소리’도 같은 맥락이다. 실 한올 한올을 엮어 직물을 만드는 듯한 작업에 대해 그는 “힘들지만 이런 세밀화 작업이 내 언어를 구현하는 최선의 것”이라고 말한다.

그는 광주의 기억을 쌓으려 끊임없이 걷는 중이다. 광주라는 도시의 문맥을 찾는 작업이다. 역사를 넘어 광주의 지형까지 공부해 가는 과정으로 도시의 ‘내면’을 파악하기 위함이다. 그리고 언제일지는 모르지만 광주천을 신화적 상상과 연결하는 작업을 해보려 한다.

한편 오는 7일 오후 4시 하정웅미술관에서는 이선영 미술평론가 이선영, 백종옥 미술생태연구소장, 유영아 국립아시아문화전당 재단 과장이 질의자로 참여하는 작가와의 대화가 열린다.

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr

‘김설아-숱한 산들이 흩어질 때’(2023년 3월12일까지)전은 최근작부터 작가의 근원이 되는 인도 유학시절로 거슬러 올라가며 1~5관에서 회화 및 설치 작품 50여점을 펼쳐놓는다.

어두컴컴한 1전시장에는 ‘아홉개의 검은 구멍’ 연작이 펼쳐진다. ‘인간의 몸을 아홉개의 문이 있는 도시, 아홉 개의 구멍이 난 거대한 상처’로 본 힌두 경전과 불교 경전에서 아이디어를 얻은 작품이다. 작품의 모티브가 된 메모나 책의 구절을 붙여두었고, 각각의 작품 앞에 서면 그가 낭독한 글이 들려온다.

그에게 장소의 이동은 의식의 확장만큼이나 작품 세계에 중요한 변화를 가져왔다. 고향인 여수, 2008년부터 7년간 머물렀던 인도, 작품 세계를 확장시켜준 요코하마, 10년 간 살고 있는 광주는 그의 작품에 영향을 미쳤다.

“예술가가 어디에 서서 무엇을 바라보는 가가 중요하다고 생각해요. 예술가는 세상을 바라보는 하나의 필터입니다. 그래서 한 개인의 경험과 기억이 중요하죠. 인도에서는 작가로서의 마인드 보다 ‘내가 이 먼 곳에서 무엇을 바라보는 인간인가’라는 고민을 많이 했습니다. 그곳에서 그린 작품 중 결국 남겨진 것들은 저의 기억이나 경험에 맞닿아 있는 그 잔상들이었습니다.”

전남대에서 서양화를 전공한 그는 ‘어떻게 살아야하는가’라는 고민에 빠졌고, 살면서 부딪쳐보자는 생각으로 인도로 떠났다. 여수에서 본 잔상들을 결국 인도에서 다시 발견했고, 그의 작품 소재가 됐다.

“인도에서 창작할 때 고향 여수에 국가산업단지가 들어오면서 마을이 점점 사라지는 모습 등이 선명하게 떠오르더군요. 부유하는 것들, 보호받지 못하는 것들, 사라지는 것들에 관심을 기울이게 됐습니다.”

그는 모두가 떠나고 남겨진 존재, 몸으로 우는 존재, 미약하고 하찮은 존재들에 마음이 갔다고 말한다. 그에게는 ‘상실에 대한 감각’이 어쩌면 DNA 처럼 내재돼 있는지도 모른다. 그는 오래 바라봤던 통증의 공간, 상흔을 치유하는 몸짓을 타피스트리 형식으로 작업했고, 이 때 작품은 3전시장 ‘진동하는 고요’에서 만날 수 있다.

2017년 광주시립미술관 추천으로 참여한 요코하마 레지던시는 ‘곰팡이’를 작업 소재로 삼게 만든 계기가 됐다. 2011년 동일본 대지진과 쓰나미 이후 오랜 시간이 지났지만, 그에 대한 기억은 여전히 일본에 남아있었고, 바다를 끼고 있는 요코하마를 끝없이 산책하며 그는 바다에서부터 된 ‘물의 여정’을 떠올렸다. 구름, 안개, 물방울로 이어지는 그 여정이 끝나는 곳에 피어 있는 곰팡이가 ‘물의 꽃’이 아닐까 생각했고, 직접 겪지는 않았지만 쓰나미가 휩쓸던 그 당시 자신이 듣지 못한 소리와 이야기가 바로 곰팡이에 있지 않을까 여겼다.

거대한 것 앞에서 인간의 무력함도 느꼈다는 그는 마친 ‘친구’같은 연약한 존재와 연결되고 싶은 마음이 늘 있다며 촉수, 곰팡이의 균사 등은 자화상일지도 모른다고 말한다. 2전시실 ‘사자의 은유’에서 만나는 작품들이다.

김 작가는 ‘코란’, ‘사자의 서’ 등을 좋아한다. 그것들의 상상과 비유를 좋아하고, 은유와 함축에 마음을 준다. 그러다 보면 눈앞을 넘어 우주까지 나아가는 창작자의 모습을 상상하게 된다.

그의 작업은 노동집약적이다. 검은색 잉크를 찍어 세필로 그려나간 작품들을 보고 있으면 솜털 하나하나까지 다 그려낸 세밀함에 감탄이 절로 나온다. 대형 판에 구멍을 뚫고 머리를 심듯이 일일이 전선을 심은 작품 ‘목숨소리’도 같은 맥락이다. 실 한올 한올을 엮어 직물을 만드는 듯한 작업에 대해 그는 “힘들지만 이런 세밀화 작업이 내 언어를 구현하는 최선의 것”이라고 말한다.

그는 광주의 기억을 쌓으려 끊임없이 걷는 중이다. 광주라는 도시의 문맥을 찾는 작업이다. 역사를 넘어 광주의 지형까지 공부해 가는 과정으로 도시의 ‘내면’을 파악하기 위함이다. 그리고 언제일지는 모르지만 광주천을 신화적 상상과 연결하는 작업을 해보려 한다.

한편 오는 7일 오후 4시 하정웅미술관에서는 이선영 미술평론가 이선영, 백종옥 미술생태연구소장, 유영아 국립아시아문화전당 재단 과장이 질의자로 참여하는 작가와의 대화가 열린다.

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr